- 底のほうでジッとして動かない

- 泳ぎ方に元気がない

- 餌を食べない

といった状態は「体調不良のサイン」なので、原因を特定して対策する必要があります。

今回は、メダカの元気がない・動かない原因8つと対策をご紹介します。

メダカが元気になり最悪のケース(死んでしまう)を避けられる可能性が上がるので、参考にしてみてください。

メダカの元気がない・動かないときは体調不良のサイン

飼育していたり、新しく水槽に入れたりしたメダカが次のような状態であれば、体調不良の可能性があります。

- 底のほうでジッとして動かない

- 泳ぎ方に元気がない

- 餌を食べない

- 人が近付いても反応しない

メダカからの危険信号なので、原因の特定と対策が必要です。

さらに、やせている、体色がくすんでいるなど体にまで影響が出ていれば、異常事態といって間違いないでしょう。

メダカが餌を食べない、やせてしまう原因と対策は、こちらの記事で詳しく解説しています。

メダカの元気がない・動かない原因8つと対策!

メダカの元気がなかったり、動かなかったりする場合は原因があります。

可能性が高いのは次の8つです。

- 夏の水温上昇による高水温

- 冬の水温低下による低水温

- 酸欠

- 水換え不足による水質の悪化

- 消化不良

- 病気の前兆

- 天敵・外敵の影響

- 寿命(老衰)

原因と対策を具体的に解説していくので、メダカの調子がおかしいと感じたら目を通してみてください。

夏の水温上昇による高水温

メダカは水温が35℃を超える高水温になると動きが鈍り、泳ぎ方に元気がなくなることがあります。

水温変化に強い魚なので、5~30℃の範囲であれば飼育できますが、それ以上になると弱ったり消耗したりする個体がでてきます。

特に気温が上がって日差しも強くなる夏に多いです。

対策:すだれや水槽用冷却ファンを使う

屋外飼育であれば「すだれ」で日陰を作る方法が効果的です。

飼育容器を日陰に移動させることもありますが、成長には適度に日光を当てる必要があります。

すだれを被せるほうが日の当たる場所と日陰を作りやすいので便利です。

他にもホテイアオイなどの葉の大きな水草を入れて日陰を作る方法もあります。

室内飼育の場合は、日差しよりも室温の影響が大きいので水温を下げることが重要です。

夏場の飼育・高水温対策については、こちらをご覧ください。

冬の水温低下による低水温

メダカは水温が下がると、活性が落ちて冬眠に入ります。

15℃以下になると動きが鈍って食べる餌の量も少なくなり、5℃程度になると底のほうでジッとして動くこともなくなります。もちろん、餌も食べません。

とはいえ、これは体調不良ではないので心配ないです。

対策:室内なら水槽用ヒーターを使い屋外なら冬眠させる

室内飼育で冬でも泳ぎ回る姿を楽しみたい場合は、「水槽用ヒーター」を導入して23~25℃程度に保ちましょう。

水温が15℃以下にならず餌を食べに上がってくるようであれば、水槽用ヒーターなしでも問題ありません。

屋外飼育の場合は冬眠させましょう。

水温の低下は問題ありませんが、水が底層から表層まで凍結してしまうと死んでしまうため、水量を多くして凍りづらくします。

すだれを使うと、水面からの冷気や雪を防ぐことができます。

冬のメダカ飼育と低水温対策、おすすめの水槽用ヒーターについては、こちらをご覧ください。

酸欠になっている

メダカが「酸欠状態」になると、水面で口をパクパクさせたり、元気なく漂ったりします。

溶存酸素(水に溶け込む酸素)は水温が上がるほど少なくなるので、夏場に起こりやすいです。

1匹だけでなく複数のメダカに同じような症状がある場合は、酸欠を疑いましょう。

対策:エアレーションを使う

酸欠には「エアレーション」が1番効果が高いです。

電源が確保しやすい室内飼育であれば問題ありませんが、屋外飼育の場合は難しいため乾電池式を用意しましょう。

エアレーションには、

- エアーポンプ

- ソフトチューブ

- エアーストーン

といった器具が必要ですが、エアーポンプに同梱されていることも少なくありません。

エアーストーンの代わりに投げ込み式フィルターを接続すると、水質改善も同時に行えます。

乾電池式の場合は、別売で乾電池が必要です。

また一時的ではあるものの、水換えも酸欠対策として効果が期待できます。

詳しくはこちらの、酸欠対策をご覧ください。

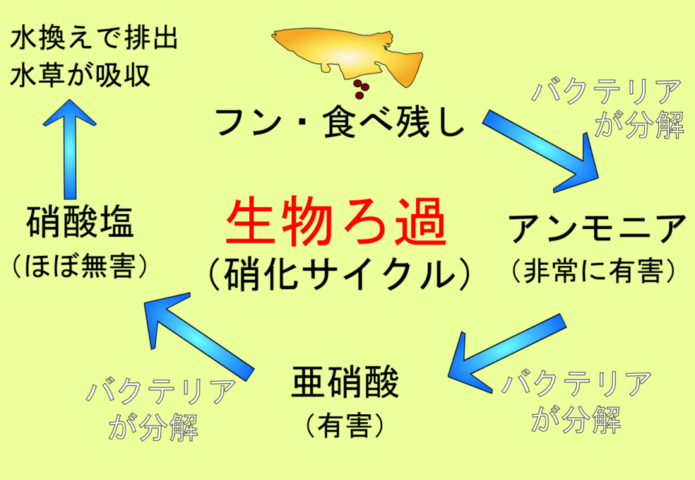

水換え不足による水質の悪化

水質が悪化すると、メダカの動きが鈍くなることがあります。

水質の変化に強い魚とはいえ、あまりにも汚れすぎると悪影響がでてきます。病気につながることもあるため、長期間水換えをしていない場合は対策が必要です。

対策:水換えをする

水質の悪化は水換えをすることで改善します。

2~3週間に一度、全体の1/3程度の水量が目安です。汚れているからといって、多量の水を換えるとpHショック(水質の急変によるショック症状)を起こすことがあるので注意しましょう。

メダカの飼育容器・水槽の水換えについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

消化不良

消化不良を起こすことで、元気がなくなったり、泳ぎ方に変化が出たりすることがあります。

メダカは餌をたくさん食べるものの胃がないため、食いだめすることができません。

それどころか、一度に大量の餌をあげると消化不良につながることもあります。

対策:給餌方法や餌の状態を見直す

消化不良にならないよう、適切な給餌方法で餌をやりましょう。

1日に2回、2~3分で食べきれる量が目安です。日の出直後や日没前はメダカが本調子ではないので、しっかり活動している8~16時の時間帯に給餌します。

メダカの餌やりの方法とおすすめの餌については、こちらの記事で詳しく解説しています。

病気の前兆

病気の前兆(初期症状)で、元気がなくなることがあります。

- 白点病

- 水カビ病

- 尾ぐされ病

- エロモナス病

などが進行すると体表に症状が現れるため判断できますが、初期症状では動きに異常が出ることも珍しくありません。

メダカがかかりやすい病気と治療・薬浴の方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

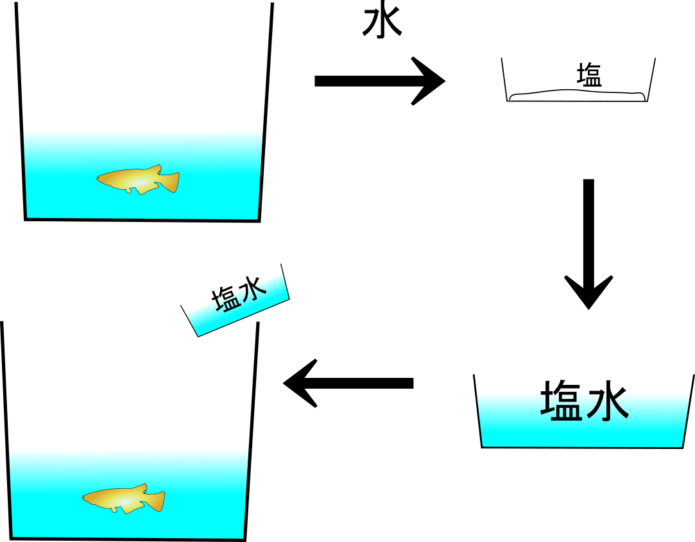

対策:体表に異常がないか確認して塩水浴も考える

体表に異常がないか確認して、特定の症状が出ていれば薬浴します。

現状で確認できなければ、「塩水浴」がおすすめです。

0.5%(水1Lに塩5g)の塩水を作ってメダカを入れることで回復力が上がります。

塩水浴によるメダカの回復力を高める作用は、病気の初期症状や体調不良全般に効果が期待できます。

メダカを塩水浴させる方法と塩水の作り方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

天敵や外敵の影響

屋外飼育でメダカが急に動かなくなったり、おびえて素早く動き回ったりする場合は、「天敵」に狙われた可能性があります。

メダカを狙う可能性がある生き物は次のとおりです。

- 昆虫類:ヤゴやマツモムシなど

- 哺乳類:アライグマやハクビシンなど

- 鳥類:カラスやモズなど

- 両生類:カエルなど

昆虫類や両生類の場合は、メダカ全体がおびえることはほぼありません。

ただ哺乳類や鳥類に狙われると、飼育容器にいる大半のメダカがおびえたり、動かなくなったりします。

食べられないまでも、上方から大きな動物が迫れば警戒するのも無理はありません。

1~2日もすればメダカは平常に戻りますが、哺乳類や鳥類は餌場として学習して再度やって来ることがあるので要注意です。

対策:金網や防虫ネットで天敵・外敵の侵入を防ぐ

飼育容器に金網や防虫ネットを被せることで、天敵・外敵の対策になります。

ただ哺乳類の場合は力が強く、金網やネットを持ち上げることがあるため加えて重しを置くようにしましょう。

メダカの天敵・外敵と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。

寿命を迎えている(老衰)

メダカは寿命が近くなると、

- 動きが鈍くなる

- 体色がくすむ

- やせる

など、泳ぎ方や体に変化が表れます。

メダカの寿命は2~3年、最長で5年ほど。

卵から飼育しているメダカは年齢がわかりますが、成魚で入手したものは判断できません。年齢を重ねていれば老衰で弱っている可能性があります。

対策:見守ること

寿命はどうすることもできないので、最後まで見守ってあげましょう。

通常のメダカ以上に水温・水質の変化に気を遣ってあげてください。

メダカの寿命と長生きさせるコツは、こちらの記事で解説しています。

まとめ:メダカの元気がない・動かない原因8つと対策!死ぬ前に知っておきたい不調のサイン

今回は、メダカの元気がない・動かない原因8つと対策をご紹介しました。

- 底のほうでジッとして動かない

- 泳ぎ方に元気がない

- 餌を食べない

- 人が近付いても反応しない

など、行動に変化がある場合は次の8つの原因を疑いましょう。

- 夏の水温上昇による高水温

- 冬の水温の低下による低水温

- 酸欠になっている

- 水換え不足による水質の悪化

- 消化不良

- 病気の前兆

- 天敵・外敵の影響

- 寿命を迎えている(老衰)

体表の変化と違って、行動の変化は深刻な状態ではないことが多いです。

悪化する前に対策することで、改善できる見込みは十分あります。