水槽を泳ぐ金魚を観察するのは楽しいものですが、コケが生えると視界を遮ってしまいます。

掃除すればよいものの、

- コケ掃除に手間がかかる

- 掃除してもコケがどんどん生えてくる

- スポンジでこする以外の掃除方法がわからない

といった悩みも多く、できれば時間や手間をかけたくない人は少なくありません。

そこで、ここでは金魚水槽のコケを簡単に掃除する方法とコケを生やさないコツをご紹介します。

金魚水槽のコケが手間をかけず効率よく取れますし、コケが生えにくい環境作りをすることで掃除の頻度を少なくすることが可能です。

目次

金魚水槽にコケが生える原因は「水中の栄養」と「光」

金魚水槽にコケが生える原因は、水中の栄養と日光・照明などの光です。

コケは栄養を吸収して成長するうえに光を受けることで光合成して、成長に必要な養分を作ります。

金魚は餌をよく食べフンも多い魚なので、水が富栄養化(栄養が多い状態)しがちです。コケにとっては都合がよい環境といえるでしょう。

また、日光が水槽に差し込んだり、照明の点灯時間が長かったりすると、コケが生えやすい環境になってしまいます。

「コケが生えにくい水槽」を作るためには、水中の栄養を少なくして照明の点灯時間を管理するのがポイントです。

金魚水槽に生えやすいコケの種類

金魚水槽に生えやすいコケの種類は、次の4つです。

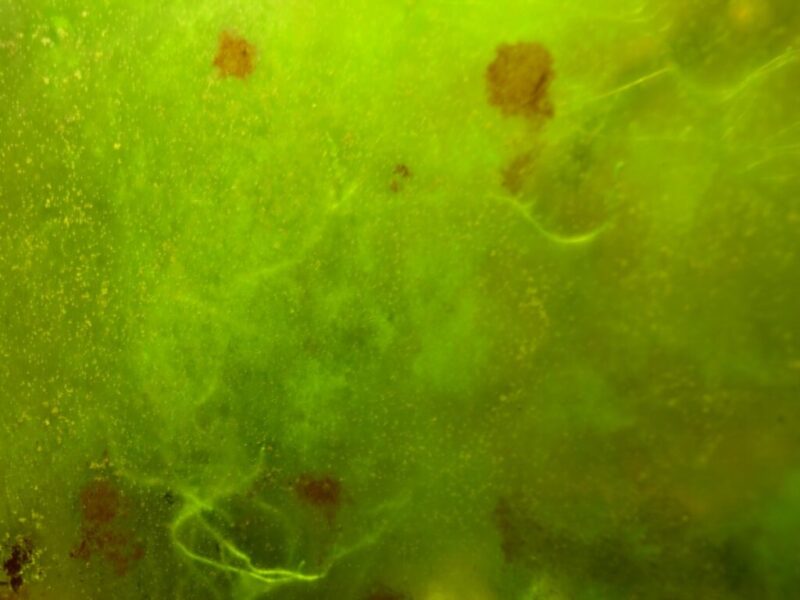

- 緑ゴケ:水槽面に薄く広がる緑色のコケ

- 茶ゴケ:水槽面に生える茶色いコケ

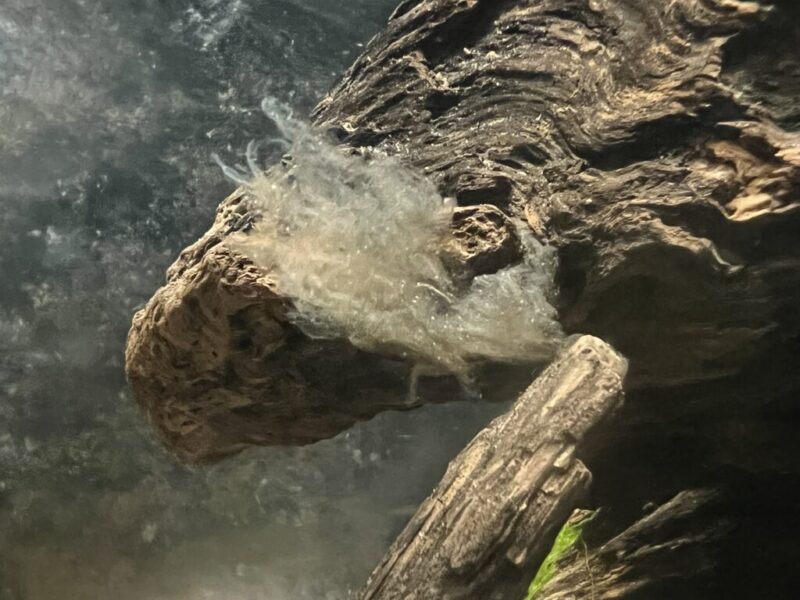

- 黒ひげゴケ:流木や石、水草に生えるひげ状のコケ

- 藍藻:底砂にベタっと広がる深緑色のコケ

コケの種類によって掃除方法が変わるので、事前に確認しておきましょう。一番目にする機会が多いのは、緑ゴケと茶ゴケです。

金魚水槽のコケを簡単に掃除する方法

金魚水槽のコケを簡単・効率的に掃除する方法をご紹介します。

水槽に生えたコケは、スポンジでこする方法が一番効率的なのは間違いありません。

とはいえ、コケが落ちやすいスポンジを使ったり、スクレーパーを利用したりすることで、コケ掃除の手間や時間を抑えることができます。

水槽面や底砂などコケが生えた場所ごとに最適な掃除方法をご紹介しますので、参考にしてみてください。

水槽に生えたコケはスポンジで取る

水槽に生えた緑ゴケや茶ゴケはスポンジでこすって取ります。

水槽の平面はもちろん、角までしっかり掃除できます。

とはいえ、通常のスポンジよりもメラミンスポンジを使うことで、少ない時間できれいにすることは可能です。キメが細かく小さな力でコケを落とすことができます。

水槽に手を入れたくないならスクレーパーもおすすめ

水槽に手を入れて掃除するのが面倒に感じる場合は、柄のあるスクレーパーを活用しましょう。

水槽に押し当てて滑らせることで、コケを除去できます。水槽の角にある白いシリコン部分にスクレーパーを使うと削れてしまうため、ガラス面だけに使うようにしましょう。

スポンジほど細部まで取ることはできませんが、気にならない程度にきれいになります。

スクレーパーでは掃除しきらない場所は、時間のあるときにスポンジで除去します。

コケを食べる生き物を入れる

コケを食べる生き物を入れることで、水槽の平面部に生えるコケを掃除することができます。

金魚水槽に入れられるのは、次の2種類です。

- 石巻貝(イシマキガイ)

- タニシ

石巻貝は、メダカ・熱帯魚水槽でもコケ取り役として入れられることが多いお掃除生体です。

水槽の平面部に張り付いて、こそぎ取るようにコケを食べます。

タニシは水槽に生えたコケを食べてくれるだけでなく、ろ過摂餌によって水中の栄養を吸収する能力も持っています。

水槽に入れる貝類の目安は60cm水槽に3~4個で、コケの生え具合をみて増減しましょう。

ただし、食べ方にムラがあるため、コケを完全に取りきることはできません。あくまでサポート役です。

金魚水槽のコケ取り役にエビは不向き?

コケを食べる生き物としてヤマトヌマエビも有名ですが、雑食性の金魚はエビを食べたり、つついたりする可能性があるため、おすすめしません。金魚が5cm以下であれば様子を見つつ混泳できることがあります。ミナミヌマエビは小さいので、捕食対象になります。

金魚と一緒に飼える生き物は、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫金魚と一緒に飼える生き物15種類をご紹介!日本淡水魚・熱帯魚・エビ・貝との混泳相性一覧

流木や石のコケはブラシや木酢液を使う

流木や石に生える黒ひげゴケなどは、ブラシやスポンジで除去しましょう。

頑固なコケはには、木酢液(もくさくえき)をぬって枯れさせる方法もあります。

- 流木や石に木酢液をぬって5分ほど待つ

- 水道水で木酢液をよく洗い流す

- 水槽に戻す

木酢液は酸性が強いので、水槽に戻す前にしっかり洗い流すようにしてください。水質が変わって金魚に悪影響を与える可能性があります。

木酢液は水草に生えた黒ひげゴケにも有効ですが、アヌビアスナナやミクロソリウムといった丈夫な葉を持つ種類に限られます。その他の水草の場合はコケの部分を切る、もしくは水草の株ごと除去しましょう。

黒ひげゴケは生えないよう予防することも重要なので、後ほどご紹介する生やさない方法もご覧ください。

底砂のコケはプロホースで掃除する

底砂に生えた藍藻は、プロホースで掃除します。

部分的に吸い出すことができますし、砂が舞い上がってコケに被さることで光が当たらず枯らす効果も期待できます。

金魚水槽におすすめの底砂は、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫金魚水槽におすすめの底砂7選!砂利・砂・ソイルの選び方と相性

金魚水槽のコケ対策は生やさないことも重要

生えてしまったコケを取ることに目がいきがちですが、生やさせないように予防することも重要です。

ここでは、コケが生えにくい環境を作る方法をご紹介します。

定期的な水換えで栄養を除去する

定期的に水換えすることで、コケの成長に必要な水中の栄養を除去します。

水換えの目安は、2週間~1ヶ月に1回が目安です。

このペースでもコケが生える場合は、これからご紹介する、照明や金魚の数といったその他の環境を確認してみてください。

金魚水槽の水換えについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫金魚水槽の水換え方法と理想的な頻度・水量を解説!1ヶ月に何回がベスト?

照明の点灯時間を固定する

照明の点灯時間が長いと、コケの発生・成長につながります。

照明の点灯時間の目安は8時間程度です。光がなさ過ぎると、金魚が起きたり、寝たりといったバイオリズムがくずれるので注意しましょう。

仕事などで点灯時間の管理が難しい場合は、設定した時間に点灯・消灯してくれる「タイマー」もおすすめです。

≫金魚水槽におすすめの照明3選!金魚に照明が必要な理由と選び方を解説

ろ過フィルターと底砂の掃除を定期的にする

ろ過フィルターと底砂の掃除を定期的にすることで、ろ過能力が高まったり、水中の栄養を少なくしたりできます。

ろ過フィルターは水槽の水を循環してきれいにするので、汚れていると水中の栄養が多くなりがちです。2週間~1ヶ月を目安に掃除することで、コケの抑制につながります。

また底砂にも汚れがたまるため、こちらも2週間~1ヶ月程度で掃除しましょう。とはいえ、プロホースであれば、水換えの際に底砂も一緒に掃除できます。

餌やりの回数と量を調整する

コケの発生につながる水中の栄養は、餌の食べ残しやフンが主な原因です。

餌やりの回数や量が適切でなければ、それだけコケが生えやすい環境になります。餌やりの頻度と量は、1日に2回、2~3分で食べ終わる量が目安です。

金魚の餌やりについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫金魚の餌やりは1日何回がベスト?餌の頻度・量と与える時間帯について【季節で変わる】

水槽の大きさと金魚の数を見直す

水換えしたり、照明の点灯時間を調節したりしてもコケが生えやすい場合は、水槽の大きさと金魚の数を見直しましょう。

また金魚の数が多いと与える餌やフンの量が増えて、水の汚れるペースが早くなりがちです。

金魚1匹に対して水7L(例:32L入る30cm水槽なら4~5匹)を目安にして、水槽が小さければサイズアップも検討しましょう。

金魚に合った水槽の大きさについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫金魚の飼育に必要なものを全部まとめました!飼う前に知りたい飼育機材の選び方

まとめ:金魚水槽のコケを簡単に掃除する方法 |コケを生やさないコツは栄養と光

今回は、金魚水槽のコケを簡単に掃除する方法とコケを生やさないコツをご紹介しました。

水槽に生えるコケの掃除は面倒ですが、メラミンスポンジやスクレーパーを使うことで効率よく除去できます。

また、定期的な水換えやろ過フィルター・底砂の掃除をしたり、照明の点灯時間を調節したりすることで「コケが生えにくい水槽」にすることも重要です。

水槽で金魚を飼育する限りコケ掃除は付き物ですが、負担や時間を減らすことはできるので、コケの掃除と予防を実践してみてください。